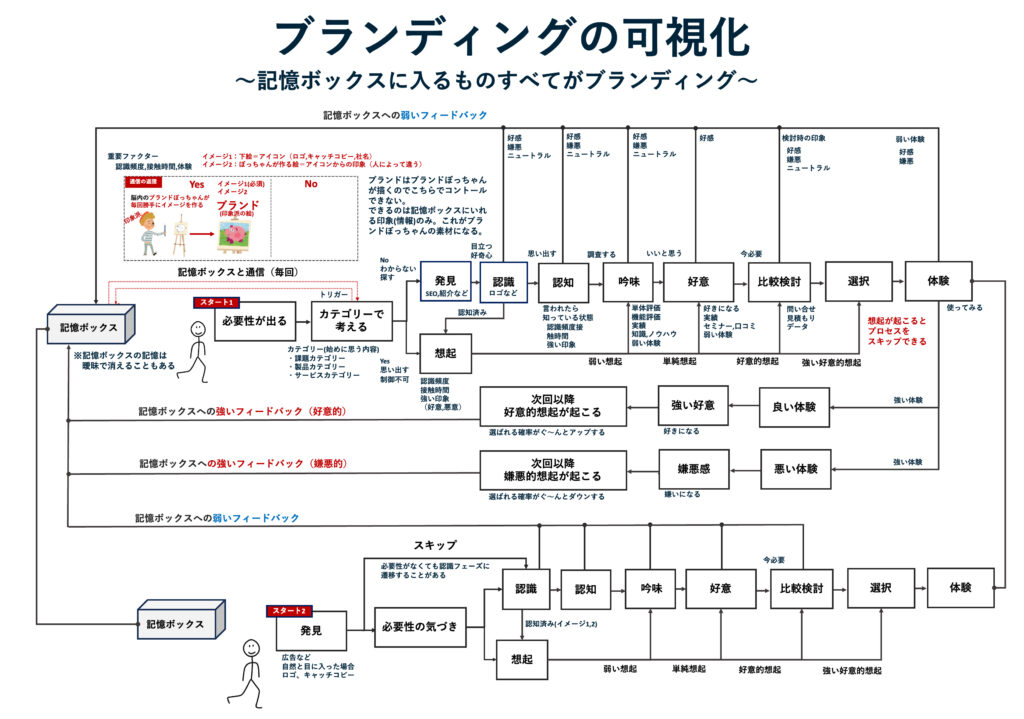

ブランディングの可視化|記憶ボックスとブランドぼっちゃん

ブランドは人の脳内にあるイメージ

| コンセプトの種類 | 内容 |

| Core Concept | 変わらない理想のコンセプト。たとえば「環境負荷を徹底的に減らすモノづくり」「高い技術力でお客さまの課題を解決する」など、企業が本質として大切にしている軸。 |

| Marketing Concept | Marketing Concept for Building the Core Concept in Consumers’ Minds Core Conceptを市場に浸透させるための設計図。時代や顧客ニーズの変化に応じて柔軟に修正しながら使っていく。 |

| Personal Concept = Brand | Personal Concept Shaped by the Marketing Concept = Brand ブランドは消費者や企業の購買担当者が頭の中で勝手に描くイメージ。企業から見れば「コントロール不能」な領域だが、上記のコンセプトを一貫して伝え続けることで、望ましいブランドイメージを形成しやすくなる。 |

製造業のブランディングの種類

| 対象 | 内容 |

| 製品ブランディング シングルファンクションブランディング | 製造業のブランディングでは、「どんな技術を、どんな価値として伝えるか」がポイントになります。消費財のように製品そのものの魅力が目に見えて伝わりやすいわけではないため、「技術やサービスのイメージ戦略」が中心となります。ここで、大きく二つのアプローチが考えられます。 シングルファンクションブランディング(製品ブランディング) 特定の製品が一つの課題を解決することにフォーカスし、その特徴を強くアピールする方法です。 • 実装機能がシンプルなため、訴求ポイントを絞り込みやすい • 「業界最軽量」「特殊な素材を使った究極の強度」など、わかりやすい差別化を打ち出せる • ブランディングのリソースを一点に集中させられるのも強み |

| 技術ブランディング マルチファンクションブランディング | 汎用性や応用範囲が広い技術を持っている場合、活用先が複数存在するため多角的なブランディングが必要になります。 • 用途に応じてメッセージを変える必要があるため、情報発信が複雑化しやすい • うまくいけば「多彩な分野をサポートできる、高度な技術を持った企業」という大きなイメージを獲得できる • ブランディングリソースが分散しがちな点には注意が必要 |

いずれのアプローチにしても、最終的にはコアとなる技術・サービスの価値を、相手がどのカテゴリーで想起してくれるかを考えながら情報を整理することが重要になります。

コンテンツマーケティングで「発見」と「想起」を強化

新規顧客を獲得するためには相手が欲しいタイミングで発見されること、もしくは想起される必要がある。

発見はSEO強化が必要であり、想起は充実したコンテンツが必要になる。これを解決するのがコンテンツマーケティングである。

| 種類 | 内容 |

| SEOコンテンツマーケティング (発見される確率を上げる) | 検索エンジンで上位表示されることを意識し、キーワードに沿ったコンテンツを作るやり方です。製造業なら技術的な用語や、「○○の課題解決」「××の導入事例」といった形で探す顧客が多いため、彼らの疑問や要望に応える記事を準備すると、「発見」される確率が高まります。 |

| HQ(ハイクオリティ)コンテンツマーケティング (好意を持ってもらう確率を上げる) | 専門性が高く、読み手が「なるほど、ここまで深い内容を提供してくれるなら信頼できそうだ」と思える質の情報を継続的に発信します。ストーリー仕立ての開発秘話や、具体的な実験データを伴う事例紹介などが挙げられます。これにより顧客は「価値ある情報を得られた企業」として企業名を強く記憶し、タイミングが来たときに思い出してくれる可能性が高まります。 |

理想的にはSEOとHQを両立できるコンテンツを作るのが望ましいですが、リソースが限られる場合はどちらかに注力する判断も必要です。まずは発見率を高めたいのか、あるいはすでに知名度がある程度あるなら、想起を確実にするHQに注力するなど、自社の状況に応じた戦略を選ぶことが大切です。

カテゴリーと想起について

顧客が何かを必要とするとき、まず最初に頭に浮かぶのは「この分野ならばこの企業が強そう」というカテゴリー単位の想起です。そのカテゴリーで真っ先に想起されるようなブランドポジションを取るには、単なる知名度アップだけでなく、技術や実績に裏打ちされた安心感を浸透させておくことが求められます。キャッチコピーやロゴは、そのカテゴリー内で自社を思い出してもらうための重要なトリガーにもなります。

想起は接触解数、接触時間が多いほどされやすくなるが、好意を持たれることはそれ以上に好意的想起を起こしやすくなる。

キャッチコピーとロゴの役割

キャッチコピーとロゴは、ブランドを覚えてもらうための“トリガー”として機能します。視覚的・言語的にわかりやすい識別子となり、消費者が「この会社だ」と瞬時に思い出す手掛かりを提供します。また、ブランドがめざす価値や方向性を端的に表すことで、あらゆる接点での想起を促し、選択肢に入りやすくする役割も担います。さらに、認知度を積み重ねるうちに、企業が持つ理想やコンセプトへの入口として、強い印象を形成していくのです。

また、カテゴリーとキャッチコピーが強く結びついている場合、想起が起こりやすくなります。

ブランディングについて

製造業でブランディングを考えるとき、まず意識したいのは「ブランドが何であるか」よりも、「ブランドがどこに存在するのか」です。ブランドは企業の発信やロゴ、キャッチコピーそのものではなく、人の脳内に浮かぶイメージとして存在します。企業側が直接つくれるものではなく、体験や情報を受け取った人が自ら形成していくものです。ただ、あらゆる体験は企業が作り出した「何か」に根ざしているため、ブランドイメージをある程度コントロールすることは不可能ではありません。

製造業では、モノそのものにフォーカスしたブランディングと、技術力を核にしたブランディングの両方があり得ます。単一機能の製品をアピールする場合は、課題をひとつに絞って強力に訴求するため、メッセージを直截的に届けやすくなります。一方、同じ技術がさまざまな製品に展開されるケースでは、「多用途な技術」という概念を伝える必要があります。これが複合的なブランディングになっていくと、さまざまなターゲットや活用方法に対して少しずつ異なる訴求を行わなくてはならず、メッセージが分散しがちです。けれども、ひとつの共通するコア・コンセプトをつくり、それを中心に置くことで「何を通じてどんな価値を提供したいのか」を常に明確に示すことができます。

製造業では「安定性」「信頼性」「長期的なサポート」が重視されることが多いため、ブランディングにおいては企業姿勢や実績の蓄積が大きな役割を果たします。技術力が高くても、それが長期的に維持できる仕組みがあるかどうかが見えないと、顧客は一度の体験で納得できたとしても再度依頼しようという想起につながりにくいかもしれません。継続的な関係を築きたいのであれば、信頼が積み上がる仕組みそのものを整える必要があります。日々のアフターサポートや問い合わせ対応、品質保証の体制などがブランドイメージを支える基礎になり、それが積もり積もって「あの会社はいつでもきちんと対応してくれる」という好意的な想起になっていきます。

さらに、ブランドは「いつ思い出されるか」がポイントになります。新規顧客を取り込もうとする場面では、相手が探し始める段階で情報を見つけてもらうための努力が欠かせません。具体的には検索エンジンへの対策や、業界内メディアへの露出が「発見」につながります。日頃はそれほど意識されなくても、顧客に必要性が生まれたときに思い出してもらえるかどうかは、体験やコンテンツの質によって変化します。言葉だけの宣伝ではなく、事例紹介や専門情報の公開などで技術的な信頼感を高められれば、必要なタイミングでその企業の名前を想起してもらいやすくなります。

ただ、発見と想起を両立させるためには、SEO向けの情報発信と、ハイクオリティな専門情報の提供のどちらにも注力する必要があります。検索結果で見つけてもらうことは「発見確率」を高める施策ですが、それだけでは記憶に長く残りにくい可能性があるので、もう一歩踏み込んだ製造の裏話や技術解説、顧客へのインタビュー動画なども検討すると、企業が持つ真の魅力を感じてもらいやすくなります。これにより読者や視聴者に「なるほど、あの会社はこういう哲学やノウハウがあって、こういう成果を出しているのか」と深く認識され、必要になったときにふっと思い出してもらえる確率が上がります。

ブランディングを考える上で、根底にあるのは「この企業は何ができるのか」というコア・コンセプトです。このコア・コンセプトは簡単には変えないほうが信頼感を育てやすいのですが、世の中の状況に合わせてマーケティングの施策自体は柔軟に変えていって構わないはずです。むしろ、市場や顧客のニーズが変わるなか、同じコアの強みをさまざまな方法で表現していくことで、企業が一貫した価値観を持っていることがより強調されるでしょう。

最終的には、どれだけ魅力あるコンテンツやメッセージを発信しても、それを体験した相手が「良い印象」を抱き、その印象が強まって次の選択時に思い出されるかどうかがブランディングの要です。製造業ではその「良い印象」が、「技術力の高さ」だけでなく、「トラブル発生時のスピード感ある対応」や「担当者との信頼関係」によっても形成されます。結果的に、「この会社になら任せて安心だ」という安心感がブランドイメージに結びつき、長期の取引に発展していく流れにつながります。

つまり、ブランディングはロゴやキャッチコピーの制作にとどまるわけではありません。目には見えないイメージを脳内に根づかせるための総合的な活動であり、製造業の場合は技術的な強みや顧客が得られるメリットを、その都度わかりやすい形で示しながら、長期的に好意と信頼を育てていくプロセスと言えます。結果的にブランドが確立されると、価格だけで選ばれるわけではなく、「その技術やサービスだからこそ選ぶ」という独自のポジションを確保しやすくなります。

ブランディングの活動は時間も手間もかかるため、短期的に成果を測るのが難しい面がありますが、確立されると強力な資産になります。製造業では一度勝ち得た信頼は大きな継続的取引へとつながりやすいので、その意味でもブランディングは非常に有効な手段だと言えます。認知度向上のためのSEOと、思い出してもらうためのハイクオリティ情報発信の両輪をうまく回しながら、「何を通じて価値を提供したいのか」というコアを固め続けることが大切です。

コラム