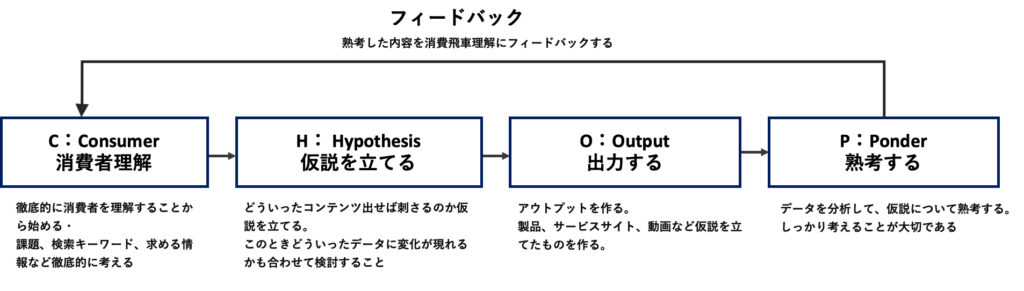

CHOPフィードバック|チョップフィードバックとは

CHOP(チョップ)フィードバック

C:Consumer 消費者理解

H: Hypothesis 仮説を立てる

O:Output 出力する

P:Ponder 熟考する → 結論をCにフィードバック

PDCAやOODAといったフレームワークは、業務改善や意思決定において広く使われているが、いずれも「消費者理解」の重要性を明示的に取り入れていない。また、それらのフレームワークは、すでに結果が出てから次の行動を決めるアプローチが基本となる。そこで、消費者理解を起点とし、より実践的なマーケティングアプローチを可能にするのが「CHOPフィードバック」だ。

CHOPは、消費者を徹底的に理解することから始まる。課題や検索キーワード、求める情報を深掘りし、消費者の思考や行動を把握する。その上で、どのようなコンテンツや施策が刺さるのか仮説を立てる。どんなデータに変化が現れるかも含めて仮説を組み立てる。そして、実際にアウトプットを生み出す。製品やサービスサイト、動画、記事など、仮説をもとに具体的な形にする。最後に、データを分析し、仮説の検証を行う。しっかりと熟考し、次の消費者理解につなげていく。

PDCA(Plan-Do-Check-Act)は計画を立て、実行し、結果を確認して改善するプロセスであり、OODA(Observe-Orient-Decide-Act)は状況を観察し、解釈し、意思決定し、行動するサイクルとなる。しかし、どちらも「消費者理解」をサイクルの最初に置いていないため、結果が出てからの対応になりがちだ。

CHOPは、最初のステップで消費者を徹底的に理解することを強調する点が特徴だ。このアプローチによって、試行錯誤の精度が向上し、無駄な施策の実施を減らせる。

例えば、BtoB製造業のマーケティングでは、設計者がどのような情報を求めているかを調査し、競合他社のコンテンツや検索キーワードを分析する。その上で、技術仕様の比較記事が求められているのではないか、動画による解説の方が理解しやすいのではないかと仮説を立てる。そこから、記事やホワイトペーパー、技術動画を作成し、どのコンテンツが読まれたか、視聴時間はどのくらいか、問い合わせやダウンロード数の変化を分析する。このフィードバックループを回すことで、コンテンツの精度が上がり、結果的に問い合わせ数の増加につながる。

CHOPフィードバックは、消費者理解を軸にしたマーケティングフレームワークだ。従来のPDCAやOODAと異なり、単なる結果ベースの改善ではなく、最初から消費者の思考やニーズを深く考慮する点が最大の特徴だ。

このアプローチを取り入れることで、無駄な試行錯誤を減らし、より効率的で効果的なマーケティング施策を実行できるようになるだろう。

コラム