H-PECF 研究思考型マーケティングとは?

概要

近年、市場環境の不確実性が増す中で、従来の固定的なマーケティング手法だけでは十分な対応が難しくなってきているように思います。そんな中で注目したいのが、研究者のような思考プロセスをマーケティングに取り入れる「研究思考型マーケティング(H-PECF|エイチ・ピー・イー・シー・エフ)」という考え方です。

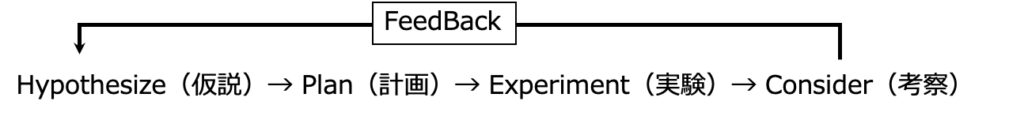

このアプローチは、Hypothesize(仮説)→ Plan(計画)→ Experiment(実験)→ Consider(考察)→ Feedback(フィードバック)というサイクルを通じて、市場の不確実性に対応していく手法です。その特徴は、「コーゼーション(Causation:目標からの逆算的計画)」と「エフェクチュエーション(Effectuation:状況に応じて柔軟に適応しながら価値を創造していく)」という二つの思考法を組み合わせている点にあると考えられます。

はじめに

現代のビジネス環境は、かつてないほどの不確実性に直面しています。テクノロジーの急速な進化、消費者行動の劇的な変化、そしてグローバルな競争の激化により、従来の固定的なマーケティング戦略では十分な対応が難しくなっています。

このような状況下で注目されているのが、「研究思考型マーケティング(H-PECF」というアプローチです。これは、研究者が未知の現象に挑むように、マーケティングにおいても体系的な仮説検証を通じて市場の不確実性に立ち向かおうという新しい考え方です。

研究思考型マーケティングとは

基本的な考え方

研究思考型マーケティングは、Hypothesize(仮説)→ Plan(計画)→ Experiment(実験)→ Consider(考察)→ Feedback(フィードバック)という一連のサイクルを通じて、市場への理解を深め、効果的な施策を開発していく手法です。

このアプローチの特徴は、「コーゼーション(Causation:目標からの逆算的計画)」と「エフェクチュエーション(Effectuation:手持ちリソースの最大活用)」という二つの思考法を組み合わせている点にあります。

コーゼーションは、明確な目標を設定し、そこから逆算して計画を立てていく従来型の戦略的アプローチです。例えば、「3年後に市場シェア20%を獲得する」という目標を立て、そのために必要な施策やリソースを計画的に配置していく方法です。

一方、エフェクチュエーションは、起業家研究から生まれた比較的新しい概念で、以下の5つの原則に基づいて不確実性に対処していく考え方なのだと思います。

- 手持ちの鳥(Bird in Hand)原則

現在利用可能なリソース(人材、資金、ネットワークなど)を出発点として、それらを最大限に活用しながら柔軟に目標を形成していく方法。例えば、現在の顧客ネットワークを活用して新しいビジネスの可能性を探っていくことが考えられます。 - レモネード(Lemonade)原則

予期せぬ結果や失敗を、新しい機会として捉え直す考え方。「思った通りの結果が出なかった」としても、その結果から学びを得て、新しい仮説を立て直していく。まさに「レモンをレモネードに変える」発想です。 - クレイジーキルト(Crazy Quilt)原則

様々なステークホルダーとの協力関係を通じて、新しい可能性を創造していく考え方。研究でいえば、学会での意見交換や他分野の研究者との対話から新しいアイディアが生まれることがあるように思います。 - 許容可能な損失(Affordable Loss)原則

大きな利益を追求するのではなく、失敗しても許容できる範囲で実験を行う考え方。研究予算内で実験を行うように、現実的な制約の中で可能な施策を考えていきます。 - パイロット(Pilot-in-the-plane)原則

未来を予測するのではなく、自らコントロール可能な要素に焦点を当てる考え方。自分たちでコントロールできる範囲で、確実に一歩ずつ前に進んでいくアプローチだと考えられます。

研究思考型マーケティングでは、これら二つのアプローチを状況に応じて使い分け、あるいは組み合わせることで、計画性と柔軟性を両立させます。目標を見据えながらも、現実的な制約の中で最善の方法を模索していく、バランスの取れたアプローチと言えるでしょう。

なぜ今、研究思考が必要なのか

現代のマーケティングが直面する最大の課題は、「未知への対応」です。新しい技術やサービスが次々と生まれる中で、確実な成功法則を見出すことは極めて困難です。そこで必要となるのが、研究者のような体系的なアプローチです。

研究者は、未知の現象に対して以下のようなステップで取り組みます:

- 既存の知見を整理する(文献研究)

- 仮説を立てる

- 実験を通じて検証する

- 結果を分析し、新たな知見を得る

- 必要に応じて仮説を修正し、再度検証する

このアプローチは、不確実な市場環境下でのマーケティングにも極めて有効です。なぜなら、失敗を恐れず、小さな実験を重ねながら、確実に知見を積み上げていけるからです。

研究思考型マーケティングの特徴と実践

主な特徴

体系的な仮説検証

市場調査や過去の事例を「文献」として扱い、そこから導き出される仮説に基づいて施策を展開します。この過程で、単なる思いつきや憶測ではなく、データに基づいた意思決定が可能になります。

実験的アプローチ

テストマーケティングやA/Bテストなどを通じて、小規模から段階的に検証を重ねていきます。これにより、大規模な投資を行う前にリスクを最小化することができます。

柔軟な修正と適応

結果に基づいて仮説を柔軟に修正し、新たな施策を展開していきます。この反復的なプロセスにより、市場の変化に俊敏に対応することが可能になります。

研究思考型マーケティング具体的な進め方

- 市場調査(文献研究)フェーズ

・既存の市場データの分析

・競合企業の調査

・顧客インタビューやアンケートの実施

・業界トレンドの把握 - 仮説構築フェーズ

・ターゲット顧客の定義

・提供価値の明確化

・期待される成果の設定

・リスク要因の特定 - 実験設計フェーズ

・テスト規模の決定

・評価指標の設定

・実施期間の設定

・必要リソースの確保 - 実施と観察フェーズ

・データの収集

・顧客反応の観察

・想定外の事象の記録

・中間評価の実施 - 考察とフィードバックフェーズ

・結果の分析

・成功/失敗要因の特定

・新たな仮説の形成

・次のアクションの決定

研究思考型マーケティングのメリット

リスクの最小化

小規模な実験から始めることで、失敗のコストを抑えながら、効果的な施策を見出すことができます。

学習効果の最大化

失敗を「貴重なデータ」として捉え、組織の知見として蓄積することができます。これにより、時間とともに成功確率を高めていくことが可能です。

イノベーションの促進

継続的な実験と検証のプロセスを通じて、思いもよらない発見や新たな機会を見出すことができます。

組織能力の向上

研究思考のアプローチを導入することで、組織全体の分析力や問題解決能力が向上します。

技術の用途開発

研究者のように体系的な実験と検証を繰り返すプロセスは、既存技術の新しい活用方法や応用可能性を見出すのに適していると考えられます。特に、研究思考における「レモネード原則」(予期せぬ結果を新たな機会として捉える)は、想定外の技術応用の発見につながる可能性があるように思います。

コーゼーションとエフェクチュエーションの実践的活用

エフェクチュエーションとコーゼーションの相補性

市場環境や状況に応じて、両アプローチを使い分けていく必要があるように思います。

コーゼーションは、市場環境が比較的安定していたり、過去のデータが豊富にある場合に特に効果を発揮するのではないでしょうか。

例えば、既存市場での競争戦略を立てる際には、明確な目標設定と計画的なリソース配分が可能です。

一方、エフェクチュエーションは、不確実性が高く、前例のない状況で真価を発揮すると考えられます。新規事業開発やイノベーション創出の場面では、5つの原則を意識しながら、柔軟に状況に対応していくことが重要かもしれません。

両アプローチの融合による可能性

実際のビジネスでは、両アプローチを状況に応じて使い分け、時には融合させていくことが有効なのではないでしょうか。

例えば、新規事業開発において、最初は手持ちのリソースを活用した小規模な実験からスタートし(エフェクチュエーション)、手応えを感じた段階で明確な目標設定と計画的な展開に移行する(コーゼーション)というアプローチが考えられます。

また、既存事業の革新においても、全体の方向性は目標から逆算しつつ(コーゼーション)、具体的な施策レベルでは柔軟な試行錯誤(エフェクチュエーション)を行うという組み合わせが効果的かもしれません。

このように、両アプローチを相互補完的に活用することで、より強固な戦略展開が可能になると考えられます。

新時代のマーケターに求められる姿勢

研究思考型マーケティングを実践する上で、マーケターには以下のような姿勢が求められます

- 探究心

常に新しい可能性を探り、学び続ける姿勢 - 客観性

データに基づいた冷静な判断力 - 柔軟性

失敗を恐れず、仮説を柔軟に修正する態度 - 体系的思考

個々の施策を大きな文脈の中で捉える視点

まとめ

研究思考型マーケティングは、不確実性の高い現代のビジネス環境において、極めて有効なアプローチとなる可能性を秘めています。ただし、このコンセプトはまだ発展途上であり、実践を通じた検証と改善が必要です。

様々な業界での実装事例を積み重ね、その効果を検証していくことで、より実用的なフレームワークとして確立されていくことが期待されます。不確実な未来に向けて、私たちは研究者のような探究心と実験精神を持って、新しいマーケティングの可能性を追求していく必要があるでしょう。