リサーチベーションとは|イノベーションのための統一モデル

リサーチベーションの5つの原則

| 原則 | 詳細 |

| ①第一の原則 人の望みにフォーカスし、積極的に行動する | 社会や顧客が本当に求めているものに注目し、そこからアイデアやアクションを起こす。 |

| ②冷蔵庫の原則 手持ちのリソースを最大限に活用する | まずは冷蔵庫を確認しなさい。そして、それを最大限活用できるところから進めなさい。それが最も成功確率たかい。 研究資源(知識、データ、ネットワークなど)や現在利用可能な人的・物的リソースを有効に使う。 手持ちの手段から始めるだけでは不十分で、手持ちの手段を最大限活用することに重きを置く。 |

| ③天才のひらめきの原則 天才のひらめきは学習とセレンディピティを基に 本気で考えることから生まれる | イノベーションの種となるひらめきを生むための原則。読書や文献調査などで知識を深めながら、偶然の発見(セレンディピティ)や悪材百利の考えを大事にしてイノベーションを引き出す。 行動は重要であるが、知識も必要であるという立場。 |

| ④凡人の失敗の原則 本気の失敗には価値がある | 凡人は失敗する。なので、失敗を前提とした予算組みが大事である。お金が無ければ、知恵を使う。それでも失敗する。凡人は失敗から学ぶしかない。 ださい、失敗してもいいではなく、「本気」というところに価値がある。 |

| ⑤五重の塔の原則 認知は成功のトリガーである | 研究と同じく、結果や知見を外部に発信することでフィードバックを得る。コミュニティを巻き込みながら発展させる。 オープンイノベーションに近い。情報を公開し、認知を高めることでイノベーションが生まれる確率が格段に向上する。 |

タイプ別|意思決定方法

| タイプ | 意思決定方法 | コンセプト | 関連 |

| 軍師タイプ (コーゼーション) | 未来を予測し、計画を実行する伝統的なアプローチ。 | 予測可能な未来を前提に、緻密な計画を積み上げる。 | ロジカルシンキング PDCA |

| 起業家タイプ (エフェクチュエーション) | 手持ちのリソースや偶発的な機会から道を切り開く起業家型アプローチ。 | 未来は予測せず、いま使える資源・コネクションを活かしながら 柔軟に進む。 | インテグレーションシンキング プラグマティズム OODAループ |

| 研究者タイプ (リサーチべション) | 人の望みにフォーカスし実験を重視した研究思考でイノベーションを生む研究型アプローチ。 | 知識強化→ひらめき→仮説→実験→検証のサイクルを回し、研究者的思考方法を活用しながら、人の望みを起点に新しい価値を創出する。 | ロジカルシンキング インテグレーションシンキング アブダクション プラグマティズム オープンイノベーション デザイン思考 ジョブ理論 コーゼーション エフェクチュエーション リーンスタートアップ ネットワーク効果 OODAループ PDCA セレンディピティ なぜなぜ ワイガヤ カイゼン |

概要

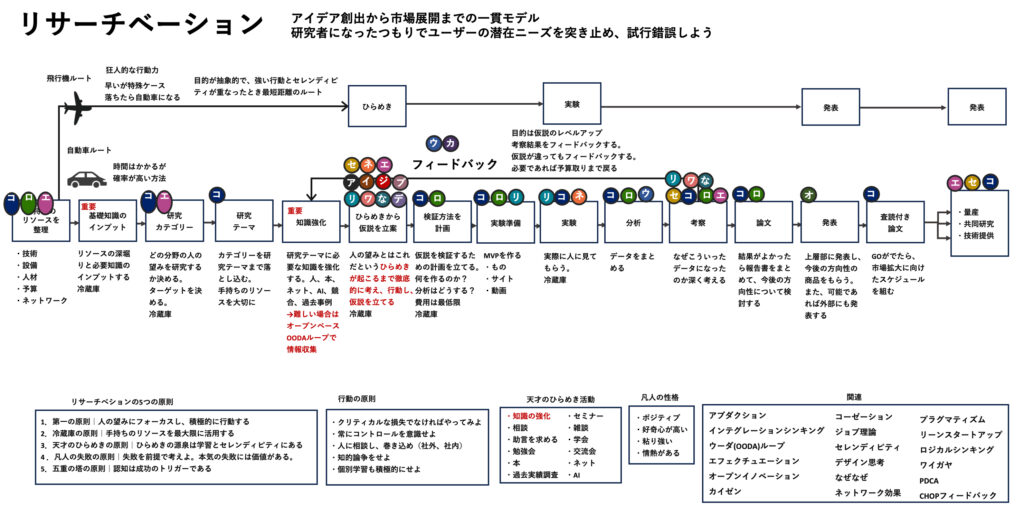

リサーチベーションはイノベーションを作り出す確率を上げるための統一モデルです。実験系の研究プロセスから着想を得ているため、研究(リサーチ)×イノベーション(イノベーション)の造語になります。

(Research + Innovation=Researchvation)

過去の調査→研究テーマ模索→研究テーマの深堀り→研究内容の構築→実験→考察→論文→学会発表

・中間発表

・研究者同士の勉強会

・意見交換会

「これまで検討された考え方のすべてを一つにまとめて、プロセス事に最適な考え方をしちゃいましょうモデルです!」

例えば、コーゼーションの計画的アプローチと、エフェクチュエーションの柔軟な適応力。そのどちらかに偏るのではなく、状況に応じて切り替えながら、新しい価値を生み出し続ける考え方です。研究者が「知識を増やす → ひらめく → 仮説を立てる → 実験する → 検証する」というサイクルを回しているように、このプロセスを活かすことで、まだ誰も踏み込んでいない領域にも確実に進んでいけるのが特徴です。

これまでの考え方は、イノベーションの 「種」 をどう作るかについて、あまり触れられてきませんでした。多くの場合、「どうやって形にするか」や「どう広げるか」といった話が中心で、そもそも 「最初のひらめきをどう生み出すのか?」 という部分は見過ごされがちでした。(手持ちの手段から始めることを原則としているエフェクチュエーションでも、手持ちの手段が複数あった場合、どれをどう使うかは教えてくれていない。)

しかし、リサーチベーションでは 「ひらめきを生み出すこと」 を非常に重要視しています。ひらめきは、ただ待っているだけで生まれるものではなく、知識を深め、偶然の発見を活かし、実験を繰り返すことで初めて得られるものだと考えています。つまり、知識と行動を組み合わせることで、価値あるひらめきを生み出すことができるという立場を取っています。(ただのプラグマティズムではなく、知識を持ったプラグマティズムという意味に近い)

さらに、リサーチベーションでは 「人の望み」 を研究対象としています。人は何を求めているのか、それをどのように叶えるのか、ひらめきをどう生み出し、どのように検証するのか。これらの問いを、研究者が実験を通して仮説を検証するプロセスに当てはめ、具体的なモデルとして説明しています。

(実験系の研究は「自然」を研究対象にするが、リサーチベーションはそれを「人の望み」にしている)

そもそも、なぜこの考えにたどり着いたのかというと、エフェクチュエーションやコーゼーション、リーンスタートアップ、デザイン思考など、いろいろな理論を学んできた中で、それぞれがイノベーションのプロセスの一部しかカバーしていないことに気づいたからです。たとえば、コーゼーションは計画を立てることには優れているものの、未知の領域では計画自体が意味をなさなくなる。一方で、エフェクチュエーションは柔軟に動きながらチャンスをつかむことはできるけれど、行き当たりばったりになってしまうこともある。そして、これらの理論の多くは「そもそもアイデアをどう生み出すのか?」という根本的な部分にはあまり触れていないという共通点があったんですよね。

リサーチベーションの視点として大事なのは、「人が本当に求めているもの」をひらめくまで徹底的に考え、行動し、仮説を立てることです。ただ市場調査やアンケートの結果に頼るのではなく、自ら実験し、手を動かし、知識を深めながら、本当に価値のあるアイデアを発見する。この研究者的なアプローチこそが、リサーチベーションの本質なんです。

自分自身の経験と照らし合わせても、この考え方の重要性を強く感じます。航空宇宙工学を学び、研究のプロセスを経験し、その後ボッシュで設計開発をし、研究者向けSNSを立ち上げて失敗。そして今、製造業のマーケティングに携わる中で気づいたのは、イノベーションは「計画」だけでも「偶然」だけでも生まれないということ。そして、人の望みに深く向き合い、何度も試行錯誤を繰り返すことでしか、真に価値のあるアイデアは生まれないということでした。

だからこそ、リサーチベーションは「計画するか、適応するか」という二者択一ではなく、その両方を使いこなすアプローチをとるんです。最初はエフェクチュエーション的に手持ちのリソースを活かして試し、成功の兆しが見えたらコーゼーション的に計画を立て、スケールへと移行する。この柔軟な切り替えができるからこそ、不確実な時代においても強い。

結局のところ、イノベーションは「計画通りにいかない現実」と「偶然に頼りすぎる危うさ」の間で揺れ動くものです。その両方の限界を知った上で、それでも前に進むための方法として、リサーチベーションは生まれました。これは単なる理論ではなく、行動するための指針。研究しながら前進し続けるための方法論です。計画と実験、知識とひらめきの両方を駆使しながら、未来を切り開く。リサーチベーションとは、そういう考え方です。

リサーチベーションとは

1-1. 基本的なコンセプト

リサーチベーションは「研究(リサーチ)×イノベーション(イノベーション)の造語」として捉えられるアプローチで、「研究者的思考」を活用しながら人の望みにフォーカスした新しい価値創造を促す手法です。

• 研究者の思考法:知識強化 → ひらめき → 仮説 → 実験 → 検証、といったプロセスを循環させる

• 人の望みを起点:利用者や顧客の潜在的な「望み(ウォンツ)」に着目し、その実現を目指す

• 実験重視:小さな実験を繰り返すことで、仮説検証と学習を高速サイクルで回す

このように「研究者っぽいアプローチ」と「ユーザー中心の発想」を組み合わせることで、デザイン思考とも似た“人間中心”の視点を持ちつつ、より学術的かつ探求ベースでイノベーションを起こしていく手法とされています。

1-2. リサーチベーションの5つの原則

| 原則 | 詳細 |

| ①第一の原則 人の望みにフォーカスし、積極的に行動する | 社会や顧客が本当に求めているものに注目し、そこからアイデアやアクションを起こす。 |

| ②冷蔵庫の原則 手持ちのリソースを最大限に活用する | まずは冷蔵庫を確認しなさい。そして、それを最大限活用できるところから進めなさい。それが最も成功確率たかい。 研究資源(知識、データ、ネットワークなど)や現在利用可能な人的・物的リソースを有効に使う。 手持ちの手段から始めるだけでは不十分で、手持ちの手段を最大限活用することに重きを置く。 |

| ③天才のひらめきの原則 天才のひらめきは学習とセレンディピティを基に 本気で考えることから生まれる | イノベーションの種となるひらめきを生むための原則。読書や文献調査などで知識を深めながら、偶然の発見(セレンディピティ)や悪材百利の考えを大事にしてイノベーションを引き出す。 行動は重要であるが、知識も必要であるという立場。 |

| ④凡人の失敗の原則 本気の失敗には価値がある | 凡人は失敗する。なので、失敗を前提とした予算組みが大事である。お金が無ければ、知恵を使う。それでも失敗する。凡人は失敗から学ぶしかない。 ださい、失敗してもいいではなく、「本気」というところに価値がある。 |

| ⑤五重の塔の原則 認知は成功のトリガーである | 研究と同じく、結果や知見を外部に発信することでフィードバックを得る。コミュニティを巻き込みながら発展させる。 オープンイノベーションに近い。情報を公開し、認知を高めることでイノベーションが生まれる確率が格段に向上する。 |

1-3. リサーチベーションのプロセス

調査→研究テーマ模索→研究テーマの深堀り→ひらめきによる研究内容の構築→実験→考察→論文→学会発表

- 知識強化

研究者のように文献や先行事例をリサーチし、知識を強化。専門家にヒアリングをするなど、多面的な情報収集を行う。 - ひらめき

得た知識を組み合わせたり、偶然の気づき(セレンディピティ)を活かしてアイデアを創発する。 - 仮説立案

アイデアをもとに「こうすれば望みを満たせそうだ」という仮説を設定する。 - 実験(プロトタイプ)

少ないコストで試作(PoC: Proof of Concept)やテストを行い、仮説を検証する。 - 検証

実験結果を振り返り、仮説の修正や新たなひらめきにつなげる。

このサイクルを繰り返して学習を深めながら、最終的に新たな価値やサービスを創出していきます。

コーゼーション(Causation)とは

2-1. コーゼーションの基本的な考え方

「コーゼーション(因果的アプローチ)」は、伝統的な経営戦略やマーケティングで採用されがちな手法です。

• ゴール(目標)を明確に設定

• 目標を達成するためのステップ(計画)を時間や予算の見積もりと合わせて立案

• 確立された手段を用いて、目標に対して最適な手を打つ

たとえば、ビジネスプランを綿密に立て、目標売上に至るまでのプロセスを分析し、必要なリソースを確保して実行する…といった「計画駆動型」のやり方です。

2-2. コーゼーションとリサーチベーションの違い

• 計画先行 vs. 実験重視

• コーゼーションでは目標と計画を作りこんだ上で行動するのが一般的。一方、リサーチベーションでは大枠の方向性(人の望み)を意識しつつ、小さな実験とフィードバックを重ねながら進める。

• リスク管理の姿勢

• コーゼーションは長期計画や定量的なデータを重視し、リスクを最小化する。リサーチベーションでは失敗を学びと捉え、リスクを許容しながら探究を続ける。

エフェクチュエーション(Effectuation)とは

3-1. エフェクチュエーションの基本的な考え方

エフェクチュエーションは、サラス・サラスバシー(Saras D. Sarasvathy)によって提唱された起業家研究の中で見出された理論です。主に次の5つの原則が挙げられます。

1. Bird in Hand(手持ちの鳥)

• まず自分が持っているリソース(スキル、人脈、資金など)を確認し、それを活かして何ができるかを考える。

2. Affordable Loss(許容できる損失)

• リスクは完全になくすのではなく、最悪どれくらい損失を受容できるかを基準に行動する。

3. Crazy Quilt(キルトづくり)

• 他者を巻き込み、協力関係を結びながら進めることで、不確実性に対応する。

4. Lemonade(レモネード)

• 予想外の出来事をチャンスに変える。偶然や失敗をポジティブに活かす姿勢。

5. Pilot in the Plane(パイロットは自分自身)

• 未来は予測するものではなく、自分たちで創り出すもの。自ら行動して未来を形作る。

3-2. エフェクチュエーションとリサーチベーションの共通点

• 手持ちリソースの活用

• リサーチベーションでも「2.手持ちのリソースを最大限に活用する」が原則に掲げられているように、今ある資源を積極的に使うという考え方が近い。

• 偶発性をポジティブに活かす

• エフェクチュエーションのレモネード原則は、リサーチベーションの「3.ひらめきの源泉は知識とセレンディピティ」につながる考え方で、偶然を歓迎してイノベーションを生む点が似ている。

• 実験と学習を重視

• どちらも「計画ありき」ではなく、不確実性に対して実践や試行を重ねながら柔軟に対応していく。

3-3. エフェクチュエーションとリサーチベーションの違い

• 研究者的視座の強調

• リサーチベーションは「研究思考」を軸に知識の強化や仮説検証プロセスを強く打ち出している。エフェクチュエーションは起業家の行動特性から導かれた理論で、「まず動く」ことを重視するが、あえて学術的リサーチを軸とするわけではない。

• “人の望み”へのフォーカス

• エフェクチュエーションは起業家の視点で「自分が作りたい価値」にフォーカスすることが多いが、リサーチベーションは明確に「利用者や社会の望みを起点にする」としている。

• 発表・共有文化

• リサーチベーションの「5.成果は外にも発表する」は、研究の世界での論文発表や学会発表のような文化を転用しており、知見共有を積極的に行う点が特徴的。エフェクチュエーションにもコラボレーションはあるが、そこまで「研究成果発表」に寄せてはいない。

リサーチベーションの意義と活かし方

4-1. 不確実性の高い時代におけるアプローチ

現代は技術革新が激しく、社会情勢も変わりやすい。こうした不確実性の高い状況下では、「予測して計画を固める(コーゼーション)」だけでは十分な成果を出しにくい場合が多くなっています。

• リサーチベーションは、研究者が「まだ分からないこと」に取り組む姿勢をビジネスに応用したもので、未知の領域に対して「実験と学び」を繰り返すことで新しい価値を創出するのに向いている。

4-2. 社会・顧客視点を強化する

• リサーチベーションは「人の望みにフォーカスする」ことを第一の原則とするため、顧客ニーズや社会課題と結びついた研究型イノベーションを生みやすい。

• たとえば企業R&D部門での新技術開発でも、単に「技術をどう商用化するか」ではなく、「なぜユーザーにとって価値があるのか」を探求するプロセスを取り入れると、より実用的で革新的な成果につながりやすい。

4-3. 学習文化と失敗許容度

• 研究の世界では失敗は常だが、その失敗から得られる洞察はとても貴重。リサーチベーションでは「本気の失敗には価値がある」と打ち出しているように、失敗を成果に変える学習文化を組織やプロジェクトに根付かせるメリットがある。

• この文化は、スタートアップだけでなく大企業の社内ベンチャーや新規事業開発、さらに社会課題解決を目指すNPOなどでも有効だと考えられる。

4-4. 他の手法(デザイン思考・エフェクチュエーション)との組み合わせ

• デザイン思考とリサーチベーション

• デザイン思考も「人間中心」「ユーザー体験重視」「プロトタイピングと学習サイクル」を要とするため、親和性が高い。リサーチベーションは研究者的な知の拡充や学術的根拠の探求をもう少し強調する。

• エフェクチュエーションとリサーチベーション

• 手持ちリソースの活用や偶発性を活かす点で共通し、相乗効果が期待できる。起業家の行動指針としてエフェクチュエーションを使いながら、リサーチベーションのプロセスで検証を繰り返す、といった形も可能。